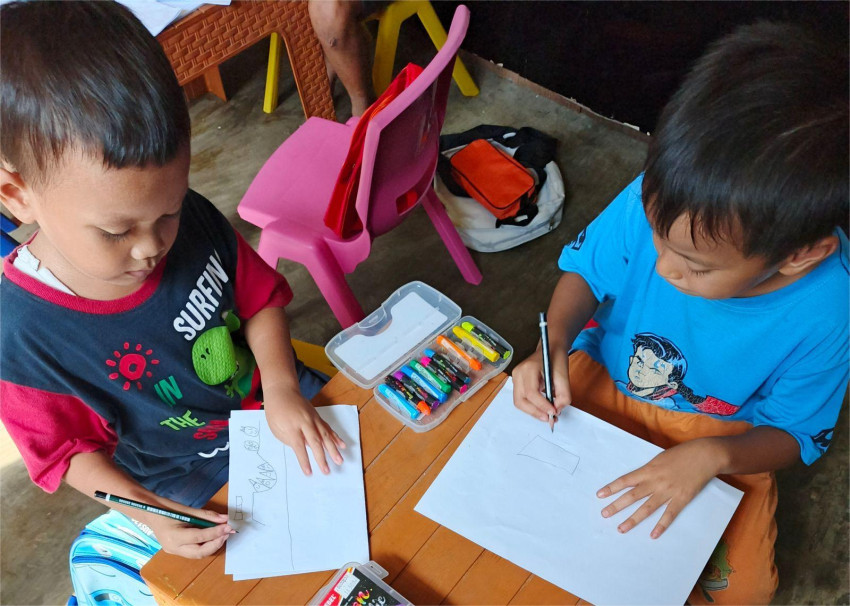

Tujuh Cara Membuat Anak Cinta Belajar

ORBITINDONESIA.COM - Kebanyakan anak bukan malas belajar, melainkan tidak menemukan alasan mengapa mereka harus belajar. Pertanyaan yang sering muncul di kepala mereka bukan “apa yang harus dipelajari?”, tapi “untuk apa semua ini?”. Jika orang tua gagal menjawabnya dengan bijak, maka belajar hanya akan dipandang sebagai beban.

Fakta menariknya, sebuah riset dari Stanford University menunjukkan bahwa motivasi belajar anak meningkat signifikan ketika mereka merasa proses belajar terhubung dengan kehidupan nyata. Artinya, anak tidak butuh hafalan panjang, tetapi pengalaman belajar yang hidup, relevan, dan menyenangkan.

Dalam keseharian, banyak orang tua mengeluh anaknya malas membuka buku. Namun, ketika ditawari menonton video eksperimen sains sederhana di YouTube, mereka justru antusias. Itu bukti bahwa anak sebenarnya tidak menolak belajar, mereka menolak cara belajar yang kering. Maka tugas orang tua bukan memaksa, melainkan mengarahkan agar belajar menjadi aktivitas yang dicintai.

1. Memberikan Rasa Ingin Tahu Lebih Dulu

Dalam buku Mind in the Making karya Ellen Galinsky, disebutkan bahwa salah satu keterampilan penting bagi anak adalah keingintahuan. Jika anak sudah terpicu rasa ingin tahunya, belajar menjadi kegiatan yang otomatis dicari, bukan dipaksa. Contohnya, ketika anak bertanya mengapa langit berubah warna saat sore hari, orang tua bisa mengajaknya mengamati langsung lalu membuka diskusi sederhana.

Dengan pendekatan ini, anak tidak merasa sedang “belajar sains”, melainkan sedang menjawab rasa ingin tahunya sendiri. Inilah yang membuat belajar terasa personal. Semakin sering anak mengalami hal seperti ini, semakin kuat keterikatan emosional mereka dengan aktivitas belajar.

Di sini orang tua berperan sebagai pemantik, bukan pengajar yang menjejalkan. Perubahan kecil ini bisa menjadi pembeda besar antara anak yang melihat belajar sebagai hukuman dengan anak yang menganggap belajar sebagai petualangan.

2. Menekankan pada Proses, Bukan Hasil

Carol S. Dweck dalam Mindset: The New Psychology of Success menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan growth mindset lebih tahan menghadapi tantangan. Mereka menghargai proses, bukan semata hasil. Sayangnya, banyak orang tua lebih sering bertanya “dapet nilai berapa?” ketimbang “bagian mana yang paling menantang dari pelajaranmu?”.

Jika anak hanya diajarkan belajar demi nilai, mereka akan cepat lelah karena belajar kehilangan makna. Sebaliknya, ketika orang tua memberi perhatian pada usaha, anak merasa dihargai atas kerja kerasnya. Dari sinilah motivasi intrinsik tumbuh.

Contoh sederhana: ketika anak gagal mengerjakan soal matematika, respons terbaik bukan “kok salah lagi?”, melainkan “menarik, kamu sudah coba cara apa saja?”. Respons ini membuat anak berani mengeksplorasi strategi lain, alih-alih takut salah.

3. Menyediakan Lingkungan Kaya Bacaan dan Pengalaman

Dalam buku The Read-Aloud Handbook karya Jim Trelease, dijelaskan bahwa anak yang tumbuh di lingkungan penuh bacaan lebih cenderung mencintai belajar sepanjang hidup. Buku, majalah, bahkan poster sains sederhana bisa menjadi pemicu minat.

Namun bacaan saja tidak cukup. Anak juga butuh pengalaman nyata. Mengunjungi museum, taman, atau bahkan sekadar pasar tradisional dapat memicu rasa ingin tahu yang tak tergantikan oleh teori semata. Misalnya, ketika anak melihat ikan di pasar, orang tua bisa mengaitkannya dengan pelajaran biologi tentang anatomi hewan.

Hal penting yang sering dilupakan orang tua adalah konsistensi. Semakin sering anak terpapar lingkungan kaya bacaan dan pengalaman, semakin mudah mereka membangun asosiasi positif terhadap belajar.

4. Membuat Belajar Relevan dengan Kehidupan Sehari-hari

David Perkins dalam Making Learning Whole menekankan pentingnya “belajar yang bermakna”. Anak tidak akan tertarik dengan rumus fisika jika tidak pernah melihat penerapannya. Tetapi ketika orang tua mengaitkan hukum tuas dengan cara mengungkit batu, konsep itu menjadi nyata.

Belajar relevan berarti mengaitkan teori dengan kehidupan anak. Menghitung pecahan bisa dilatih saat membagi kue. Belajar bahasa bisa diasah saat menonton film asing bersama. Ini bukan trik, melainkan cara menghidupkan pelajaran.

Ketika belajar terasa nyata, anak menyadari manfaatnya. Rasa “untuk apa belajar ini?” perlahan menghilang. Inilah yang membuat mereka jatuh cinta pada proses belajar itu sendiri.

Di titik ini, saya sering membagikan pemikiran mendalam seputar pendidikan dan filsafat praktis di logikafilsuf. Jika ingin memperdalam cara berpikir kritis dalam mendidik anak, ada banyak konten eksklusif yang bisa membuka perspektif baru.

5. Menjadikan Belajar sebagai Aktivitas Sosial

Lev Vygotsky dalam Mind in Society menekankan bahwa anak belajar lebih efektif melalui interaksi sosial. Artinya, belajar tidak boleh dipandang sebagai aktivitas individual semata. Diskusi dengan teman, bermain peran, atau belajar kelompok memberi ruang bagi anak untuk memahami perspektif berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua bisa mengajak anak berdiskusi santai setelah menonton film. Misalnya, “menurutmu kenapa tokoh utama mengambil keputusan itu?” Pertanyaan sederhana ini melatih anak berpikir kritis sekaligus belajar dari interaksi.

Belajar dalam konteks sosial membuat anak merasa terhubung. Mereka tidak sekadar mengingat materi, melainkan memahami bahwa belajar adalah cara memahami dunia bersama orang lain.

6. Memberi Teladan Orang Tua yang Cinta Belajar

Dalam The Power of Showing Up karya Daniel J. Siegel dan Tina Payne Bryson, ditekankan bahwa anak meniru lebih cepat daripada mereka mendengar. Jika orang tua sendiri tidak pernah membaca atau berdiskusi, sulit berharap anak mencintai belajar.

Contohnya, orang tua yang terlihat menikmati membaca buku setiap malam secara tidak langsung menunjukkan pada anak bahwa membaca itu menyenangkan. Anak belajar dari contoh, bukan ceramah.

Teladan ini bisa berupa hal kecil. Menonton dokumenter bersama, berdiskusi tentang isu sosial, atau sekadar menunjukkan rasa penasaran terhadap hal-hal baru. Dari sini, anak melihat bahwa belajar adalah gaya hidup, bukan tugas sekolah.

7. Mengelola Emosi Saat Belajar

Paul Tough dalam How Children Succeed menegaskan bahwa faktor non-kognitif seperti grit, disiplin diri, dan regulasi emosi lebih berpengaruh pada keberhasilan jangka panjang dibanding IQ semata. Anak yang bisa mengelola frustrasi saat gagal lebih mungkin bertahan mencintai belajar.

Jika anak marah ketika tidak bisa mengerjakan soal, orang tua bisa mencontohkan teknik sederhana seperti menarik napas dalam sebelum mencoba lagi. Pendekatan ini memberi pesan bahwa belajar tidak hanya soal otak, tetapi juga soal hati.

Dengan cara ini, anak belajar bahwa kegagalan adalah bagian wajar dari proses. Dan ketika mereka mampu mengelola emosinya, cinta pada belajar tidak lagi mudah runtuh hanya karena kesulitan sesaat.

Menjadikan anak cinta belajar bukan pekerjaan instan, tetapi investasi jangka panjang. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua berani meninjau ulang cara kita mendampingi mereka? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa bagikan agar semakin banyak orang tua sadar bahwa mencintai belajar adalah hadiah terbesar yang bisa kita wariskan.

(FB Logika Filsuf)***