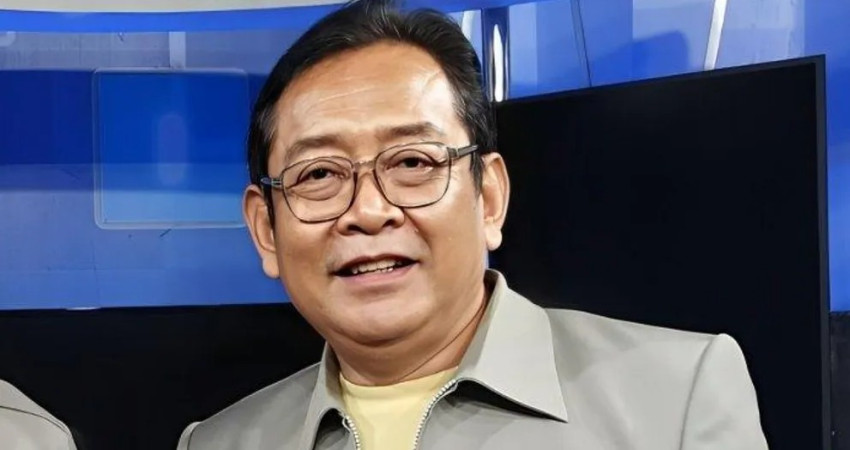

Wawan Susetya: Pergeseran Nilai dalam Pagelaran Kesenian Wayang Kulit

Oleh Wawan Susetya*

ORBITINDONESIA.COM - Bagaimanapun juga, sebagai manusia yang dilahirkan di Jawa—khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY—kita patut bersyukur bahwa kesenian wayang kulit telah mendapat pengakuan dunia. Pada 7 November 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai World Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Sejak itu pula, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal yang sama sebagai Hari Wayang Nasional melalui Keppres No. 30 Tahun 2018.

Penetapan ini bukan sekadar seremoni, tetapi lahir dari kesadaran bahwa wayang telah tumbuh menjadi aset budaya nasional dengan nilai moral dan filosofis yang berperan membentuk karakter bangsa. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk masih sangat marak di Jawa Timur, terutama di kawasan Mataraman—Madiun, Ngawi, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, dan sekitarnya. Penanggapnya banyak, penontonnya lebih banyak lagi.

Kita, sebagai orang Jawa, wajar mencintai wayang kulit. Apalagi wayang dan gamelan telah diakui UNESCO, menjadikan keduanya magnet budaya di mata dunia. Tidak heran jika banyak mahasiswa asing datang ke ISI Surakarta dan Yogyakarta untuk belajar seni karawitan, pedhalangan, hingga menjadi pesindhen. Mereka datang bukan untuk membajak budaya, melainkan belajar dengan hormat. Para mahasiswa itu berasal dari negara-negara Asia, Eropa (Perancis, Italia, Inggris, Swiss, dll.), Amerika, Kanada, Australia, hingga Selandia Baru. Fenomena ini tentu membanggakan.

Namun, pertanyaannya: bagaimana praktik pagelaran wayang kulit di masyarakat hari ini? Apakah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya masih mampu membentuk karakter dan jati diri bangsa?

Wayang: Antara Tontonan dan Tuntunan

Seni wayang kulit mengandung dua unsur: tontonan dan tuntunan. Tontonan, karena ia menjadi hiburan rakyat; tuntunan, karena sarat ajaran moral dan filosofi hidup.

Cerita-cerita kakek-buyut kita menunjukkan bagaimana dahulu pementasan wayang yang sederhana mampu meninggalkan kesan mendalam. Penonton bisa menangis saat menjiwai penderitaan Pandhawa, atau tumbuh keberanian ketika melihat tokoh antagonis yang harus dilawan demi kebenaran. Mereka juga tumbuh rasa cinta tanah air ketika menyaksikan Bima dan Arjuna berjuang membantu Prabu Matswapati dalam lakon Pandhawa Kumpul.

Para dhalang masa lalu juga memiliki karakter dan tipe yang beragam. Ada dhalang wikalpa yang teguh memegang pakem; dhalang sejati yang menekankan teladan moral; dhalang purba yang membangkitkan semangat hidup; dhalang wasesa yang mumpuni secara teknis dan emosional; dan dhalang guna yang setia pada pakem namun sarat hikmah. Mereka tampil dengan visi-misi: menghadirkan tuntunan, bukan sekadar tontonan.

Fenomena Kontemporer: Ketika “Gebyarnya” Mengalahkan “Rohnya”

Berbeda dengan masa lalu, banyak pagelaran wayang kulit masa kini lebih menonjolkan aspek visual dan hiburan. Dhalang modern sering mengutamakan penampilan fisik—kelir yang megah, tata panggung glamour, hingga gempita musik campursari dan dangdut. Adegan Limbuk–Cangik yang dahulu menjadi ruang edukasi tentang Pancasila, toleransi, hingga persatuan bangsa, kini banyak yang berubah menjadi ajang lawakan yang cenderung mengarah ke seksualisasi dan materi yang menjurus pornografi. Lucu mungkin, tetapi tidak mendidik; terlebih penontonnya juga remaja dan anak-anak.

Para sindhen tampil dengan gaya panggung yang lebih menonjolkan estetika tubuh daripada peran musikalnya. Pelawak dihadirkan untuk mengejar tawa sebanyak-banyaknya, bukan untuk menyisipkan pesan moral sebagaimana tradisi lamanya.

Jika kecenderungan ini terus berlangsung, bukan mustahil penonton lama-kelamaan merasa jenuh. Sebab yang ditawarkan hanyalah gebyar permukaan, bukan kedalaman nilai yang diharapkan dari sebuah seni adiluhung.

Harapan untuk Pewayangan di Masa Depan

Wayang kulit bukan sekadar pertunjukan; ia adalah warisan nilai, filsafat, etika, dan kearifan. Karena itu penting bagi para dhalang generasi kini untuk menyeimbangkan kembali tontonan dan tuntunan. Pagelaran boleh meriah, tetapi isi dan ruhnya jangan hilang. Wayang butuh inovasi, namun tanpa tercerabut dari akar maknanya.

Harapannya, para dhalang kembali menekankan isi cerita, pesan moral, dan kedalaman spiritual, bukan sekadar kemegahan panggung. Wayang hanya akan bertahan sebagai warisan dunia jika tetap menghadirkan tuntunan yang relevan bagi zaman.

*Wawan Susetya adalah sastrawan-budayawan dan pegiat Satu Pena Jawa Timur, tinggal di Tulungagung–Jatim.