Radhar Tribaskoro: Trump, Indonesia dan Titik Nol Baru

Oleh Radhar Tribaskoro

ORBITINDONESIA.COM - Awal 2026 dunia dikejutkan oleh rangkaian tindakan Amerika Serikat yang menembus batas lama politik internasional. Operasi militer besar-besaran di Venezuela berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya—tindakan koersif yang dilakukan tanpa mandat multilateralisme apa pun dan secara terbuka mengabaikan prinsip kedaulatan negara.

Hampir bersamaan, ancaman pemboman terhadap fasilitas strategis Iran kembali mengemuka, menandai kesediaan Washington untuk menggunakan kekuatan keras sebagai bahasa utama diplomasi. Di belahan lain, pernyataan dan tekanan terkait kemungkinan aneksasi Greenland—disertai ancaman tarif terhadap sekutu Eropa—menunjukkan bahwa bahkan relasi antar-aliansi tidak lagi kebal dari logika paksaan.

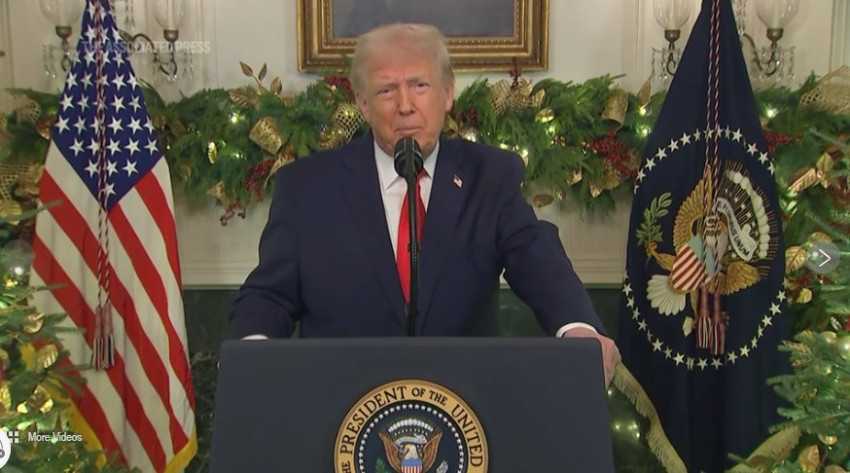

Ketiga peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk satu pola tindakan yang konsisten, dan pola itu menunjuk pada satu tujuan strategis. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat tampaknya tidak lagi berupaya mempertahankan tatanan dunia lama, juga tidak bermaksud menggantinya dengan versi ideal yang baru.

Yang dituju adalah sesuatu yang lebih radikal: pembentukan Titik Nol Baru, sebuah reset global di mana dunia tidak lagi diatur oleh norma universal dan institusi multilateral, tetapi oleh keseimbangan kekuatan di antara negara-negara adikuasa.

Namun di sinilah persoalan mendasarnya. Keseimbangan seperti apa yang dimaksud? Apakah ia menyerupai keseimbangan klasik ala Concert of Europe—stabil karena saling menahan, tetapi eksklusif bagi segelintir kekuatan besar? Ataukah keseimbangan yang lahir dari pembagian dunia ke dalam benteng-benteng geopolitik, di mana setiap adikuasa mengunci wilayah pengaruhnya sendiri dan bernegosiasi di tepi konflik?

Dan yang tak kalah penting: di manakah kedudukan negara-negara kecil dan menengah dalam Titik Nol Baru ini—apakah sebagai subjek yang memiliki ruang manuver, atau sekadar objek penyesuaian dalam permainan besar yang tidak mereka rancang?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi kunci untuk memahami arah kebijakan geopolitik Amerika Serikat hari ini—dan untuk menilai apakah dunia pasca-Titik Nol Baru akan lebih stabil, atau justru lebih rapuh daripada tatanan yang hendak digantikannya.

Untuk memahami apa yang dimaksud Trump dengan keseimbangan baru, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa ia tidak sedang mengejar stabilitas berbasis norma, melainkan stabilitas berbasis kekuatan. Dalam imajinasi geopolitiknya, dunia yang stabil bukanlah dunia yang tertib oleh hukum internasional, melainkan dunia di mana negara-negara adikuasa saling mengetahui batas daya rusaknya masing-masing. Keseimbangan yang dituju bukan keseimbangan moral, melainkan keseimbangan koersif—sebuah kondisi di mana konflik besar dapat dicegah bukan karena aturan dihormati, tetapi karena biaya pelanggaran terlalu mahal untuk ditanggung.

Dalam kerangka ini, Titik Nol Baru (TNB) bukanlah rekonstruksi tatanan global pasca-Perang Dunia II, melainkan semacam reset without inheritance. Tidak ada kewajiban untuk mempertahankan institusi lama, tidak ada keharusan menjaga ilusi universalisme. Yang ada hanyalah pengakuan jujur bahwa dunia telah kembali menjadi plural secara keras: beberapa pusat kekuatan besar, masing-masing dengan wilayah pengaruhnya, kepentingannya, dan logika bertindaknya sendiri. Amerika Serikat, dalam pembacaan Trump, harus berhenti berpura-pura sebagai wasit global dan mulai bertindak sebagai salah satu pemain utama yang paling siap bertarung.

Di titik inilah konsep Benteng Amerika menjadi krusial. Dalam dunia multipolar yang sedang dibentuk ulang, Trump beranggapan bahwa tidak semua wilayah memiliki bobot strategis yang sama. Prioritas mutlak adalah pengamanan ruang inti—Belahan Barat—sebagai fondasi kekuatan jangka panjang. Logika ini bersifat sangat geografis dan sangat material: kontrol terhadap jalur maritim, sumber daya strategis, arus migrasi, dan stabilitas politik regional dianggap jauh lebih penting daripada reputasi moral global. Amerika tidak perlu dicintai dunia, asalkan tidak dikepung oleh pesaing di wilayah terdekatnya.

Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa hukum internasional kehilangan posisi sentral. Hukum internasional dirancang untuk dunia yang mengasumsikan adanya komitmen bersama terhadap norma. Trump, sebaliknya, bergerak dari asumsi sebaliknya: bahwa norma hanya ditaati selama sejalan dengan kepentingan kekuatan besar. Maka hukum tidak dibuang, tetapi diturunkan derajatnya—menjadi instrumen retoris, bukan rambu pengikat. Inilah makna praktis dari pergeseran menuju TNB: aturan tidak lagi mendahului kekuatan; ia mengikuti kekuatan.

Instrumen untuk menegakkan keseimbangan versi Trump adalah kombinasi antara kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Kekuatan militer berfungsi sebagai deklarasi batas: siapa pun yang mencoba menembus atau mengganggu wilayah inti Amerika harus siap menghadapi eskalasi ekstrem. Sementara itu, tarif dan kebijakan ekonomi digunakan untuk mengatur kepatuhan di area abu-abu—wilayah negara sahabat, negara netral, atau negara yang masih bisa dinegosiasikan. Dalam dunia TNB, tarif bukan kebijakan perdagangan, melainkan bahasa diplomasi.

Dengan cara ini, Trump secara sadar mentransformasi posisi Amerika dari hegemon universal menjadi kekuatan benteng dalam sistem multipolar. Amerika tidak lagi berambisi mengintegrasikan seluruh dunia ke dalam satu pasar dan satu sistem nilai, melainkan membangun jaringan pengaruh bertingkat: inti yang dikontrol ketat, lingkar luar yang dinegosiasikan, dan wilayah di luar benteng yang dikelola melalui keseimbangan adikuasa dengan Rusia dan China. Dunia tidak harus rapi; cukup bisa dikelola.

Namun TNB menyimpan persoalan besar yang tidak dijawab secara eksplisit oleh Trump: bagaimana nasib negara-negara kecil dan menengah? Dalam tatanan lama, negara-negara ini—meski sering dirugikan—masih memiliki satu sandaran normatif: hukum internasional, multilateralisme, dan institusi global yang memberi mereka suara, meski terbatas. Dalam TNB, sandaran itu melemah. Negara kecil dan menengah tidak lagi menjadi partisipan normatif, melainkan variabel dalam persamaan kekuatan.

Pilihan mereka menyempit menjadi beberapa pola. Pertama, berlindung penuh pada satu benteng, dengan harga berupa penyesuaian kebijakan luar negeri, ekonomi, bahkan politik domestik. Kedua, bermain di celah antar-adikuasa, memanfaatkan rivalitas untuk menjaga ruang otonomi—strategi yang menuntut kecanggihan diplomasi tinggi dan risiko besar. Ketiga, marginalisasi, yaitu terseret konflik dan tekanan tanpa kapasitas untuk memengaruhi arah permainan. Dalam semua opsi ini, kedaulatan tidak lenyap, tetapi diredefinisi sebagai kemampuan bertahan dalam tekanan, bukan kebebasan memilih tanpa konsekuensi.

Inilah paradoks TNB. Di satu sisi, ia menjanjikan stabilitas melalui keseimbangan kekuatan yang lebih jujur dan lebih realistis. Di sisi lain, ia menciptakan dunia yang lebih keras bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan koersif. Negara-negara adikuasa mungkin menemukan ritme baru dalam saling menahan diri, tetapi negara kecil dan menengah harus membayar harga ketidakpastian yang lebih tinggi. Dunia menjadi lebih transparan dalam hal siapa yang kuat—dan lebih bisu dalam hal keadilan.

Pada titik ini, kebijakan geopolitik Trump tidak bisa lagi dipahami sebagai anomali personal atau deviasi temporer. Ia adalah gejala dari sebuah transisi sistemik. Titik Nol Baru yang ia kejar bukan dunia tanpa aturan, melainkan dunia dengan aturan yang ditulis ulang oleh keseimbangan kekuatan. Pertanyaannya kini bukan apakah dunia akan menerima TNB, tetapi apakah negara-negara di luar lingkar adikuasa mampu menemukan strategi bertahan—bahkan berkembang—dalam dunia yang tidak lagi menjanjikan perlindungan normatif, tetapi hanya menawarkan kalkulasi kekuatan.

Bagi Indonesia, kemunculan Titik Nol Baru bukan sekadar isu abstrak geopolitik global, melainkan tantangan eksistensial terhadap cara negara ini selama ini menempatkan diri di dunia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia membangun politik luar negeri di atas asumsi bahwa tatanan internasional—betapapun timpangnya—masih menyediakan ruang normatif: nonblok, multilateralisme, hukum internasional, dan prinsip kedaulatan memberi negara menengah semacam “perisai lunak” untuk menjaga otonomi. Dalam dunia TNB, perisai itu menipis.

Keseimbangan ala Trump bukan keseimbangan yang ramah bagi negara menengah. Ia tidak dirancang untuk memberi ruang suara, tetapi untuk membagi stabilitas di antara mereka yang memiliki daya paksa. Indonesia, dengan kekuatan militer terbatas dan ketergantungan ekonomi global yang tinggi, tidak memiliki opsi untuk menjadi penentu keseimbangan. Namun ia juga terlalu besar, terlalu penting, dan terlalu strategis untuk diabaikan begitu saja. Di sinilah posisi Indonesia menjadi paradoksal: tidak cukup kuat untuk memaksakan kehendak, tetapi terlalu bernilai untuk dibiarkan netral secara pasif.

Dalam konteks Asia Pasifik, Titik Nol Baru berarti meningkatnya tekanan agar Indonesia memilih—bukan dalam bentuk deklarasi ideologis, melainkan melalui keputusan konkret: jalur investasi, kebijakan industri, kerja sama pertahanan, hingga sikap dalam isu konflik regional. Amerika, China, dan—dalam derajat tertentu—Jepang dan India akan membaca setiap kebijakan Indonesia sebagai sinyal keberpihakan, bukan sebagai ekspresi otonomi semata. Dalam dunia benteng-benteng, ambiguitas strategis semakin mahal biayanya.

Namun justru di sinilah peluang Indonesia, bila dibaca dengan jernih. Dunia TNB tidak sepenuhnya menutup ruang manuver negara menengah; ia hanya mengubah sifat ruang itu. Jika sebelumnya otonomi dicari melalui retorika normatif, kini ia harus dibangun melalui kapasitas riil. Pertama, Indonesia harus memperlakukan kedaulatan ekonomi sebagai basis utama kebijakan luar negeri. Ketergantungan berlebihan pada satu pasar, satu sumber investasi, atau satu teknologi strategis akan segera diterjemahkan sebagai kerentanan geopolitik. Diversifikasi bukan lagi slogan pembangunan, melainkan strategi pertahanan non-militer.

Kedua, posisi Indonesia dalam ASEAN menjadi jauh lebih krusial, tetapi juga lebih rapuh. TNB mendorong logika bilateral dan transaksional, sementara ASEAN dibangun atas konsensus dan norma kolektif. Jika ASEAN gagal beradaptasi, ia berisiko direduksi menjadi arena pengaruh adikuasa, bukan pelindung kepentingan kolektif negara anggotanya. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN, akan dituntut bukan hanya memimpin secara simbolik, tetapi menyediakan arah strategis: apakah ASEAN akan menjadi benteng kecil dengan otonomi terbatas, atau sekadar lorong lalu lintas kepentingan kekuatan besar.

Ketiga, politik nonblok Indonesia perlu diredefinisi. Nonblok dalam dunia TNB tidak bisa lagi berarti equidistance moral atau ketidakterikatan prinsipil. Ia harus bergeser menjadi nonblok fungsional: kemampuan berinteraksi secara pragmatis dengan semua benteng kekuatan tanpa terserap penuh oleh salah satunya. Ini menuntut kecanggihan institusional yang tinggi—koordinasi kebijakan luar negeri, ekonomi, pertahanan, dan industri yang selama ini sering terfragmentasi. Dalam dunia keseimbangan koersif, ketidaksinkronan kebijakan domestik segera terbaca sebagai celah.

Akhirnya, Titik Nol Baru juga membawa implikasi normatif yang lebih dalam bagi Indonesia. Jika dunia bergerak menuju keseimbangan kekuatan tanpa landasan nilai universal, maka pertanyaan tentang demokrasi, hukum, dan legitimasi tidak lagi dapat disandarkan ke luar. Indonesia tidak bisa berharap perlindungan normatif internasional bila terjadi kemunduran demokrasi atau pelemahan institusi di dalam negeri. Dalam dunia TNB, kualitas internal negara menjadi sumber daya geopolitik. Negara dengan institusi rapuh lebih mudah ditekan, diarahkan, atau dieksploitasi.

Dengan demikian, tantangan terbesar Indonesia bukan memilih sisi dalam keseimbangan baru antar-adikuasa, melainkan meningkatkan kapasitas bertahan dan bernegosiasi dalam dunia yang lebih keras. Titik Nol Baru ala Trump mungkin menjanjikan stabilitas bagi para raksasa, tetapi bagi negara menengah seperti Indonesia, stabilitas hanya bisa dicapai melalui penguatan diri sendiri. Dalam dunia tanpa janji perlindungan normatif, otonomi harus dibangun—bukan diasumsikan.

Pada akhirnya, Titik Nol Baru yang dikejar Donald Trump memaksa kita menghadapi satu pertanyaan tua yang selalu kembali setiap kali dunia memasuki fase transisi besar: apakah keteraturan lahir dari norma, atau dari ketakutan terhadap kekuatan? Sejarah memberi jawaban ambigu. Dunia memang pernah stabil di bawah keseimbangan kekuatan—tetapi stabilitas semacam itu hampir selalu eksklusif, dingin, dan rapuh. Ia bekerja selama para kuat saling menahan diri, tetapi runtuh ketika satu pihak merasa cukup kuat untuk melanggar kesepakatan tak tertulis.

TNB bukanlah kemunduran menuju barbarisme murni, tetapi ia jelas merupakan kemunduran dari harapan universalistik yang pernah menyertai tatanan pasca-Perang Dunia II. Hukum internasional, multilateralisme, dan nilai-nilai bersama—betapapun sering dilanggar—setidaknya memberi bahasa moral bagi yang lemah untuk bersuara. Dalam dunia keseimbangan adikuasa ala TNB, bahasa itu memudar. Yang tersisa adalah kalkulasi, posisi, dan daya tahan. Dunia menjadi lebih jujur tentang kekuatan, tetapi lebih sunyi tentang keadilan.

Namun, keliru pula bila TNB dibaca hanya sebagai kegagalan moral. Ia juga bisa dilihat sebagai cermin keletihan peradaban global—kelelahan terhadap kemunafikan normatif, kelelahan terhadap janji universalisme yang tidak pernah sepenuhnya ditepati. Dalam pengertian ini, TNB adalah bentuk kejujuran yang brutal: pengakuan bahwa dunia tidak pernah benar-benar setara, dan bahwa norma tanpa kekuatan penegak hanyalah retorika.

Masalahnya, kejujuran semacam ini memiliki harga. Ketika norma ditanggalkan, tanggung jawab berpindah ke masing-masing negara untuk menjaga dirinya sendiri. Dunia TNB menuntut kapasitas, bukan kepatuhan; ketahanan, bukan pengakuan. Bagi negara-negara kecil dan menengah—termasuk Indonesia—ini berarti satu hal yang tidak nyaman: tidak ada lagi penjamin eksternal bagi masa depan mereka. Kualitas institusi, ketahanan ekonomi, kedewasaan elite, dan kemampuan mengelola konflik internal menjadi penentu utama apakah sebuah negara akan menjadi subjek atau sekadar ruang dalam peta keseimbangan baru.

Di titik ini, refleksi filosofisnya menjadi tajam. Jika tatanan dunia kini bergerak dari etika menuju ekuilibrium, maka peradaban tidak lagi dinilai dari seberapa luhur cita-citanya, melainkan dari seberapa besar kapasitasnya untuk bertahan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Dunia TNB mungkin stabil, tetapi stabilitas semacam itu netral secara moral—ia tidak menjanjikan kemajuan, hanya keberlangsungan.

Karena itu, pertanyaan paling mendasar bukan apakah Titik Nol Baru tak terhindarkan, melainkan bagaimana manusia—dan negara—hidup di dalamnya tanpa menyerah sepenuhnya pada sinisme kekuatan. Jika norma global melemah, maka etika harus ditarik kembali ke dalam: ke dalam negara, ke dalam institusi, ke dalam keputusan elite. Barangkali inilah ironi terdalam TNB: ketika dunia semakin tak menyediakan perlindungan moral, justru di situlah tuntutan moral terhadap negara dan pemimpinnya menjadi semakin berat.

Dengan demikian, TNB bukan akhir sejarah, melainkan awal dari sejarah yang lebih keras. Sebuah sejarah di mana keseimbangan kekuatan mungkin mencegah perang besar, tetapi tidak pernah cukup untuk menjamin martabat. Di dunia seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya posisi geopolitik, melainkan makna dari bertahan itu sendiri—apakah sekadar hidup dalam bayang-bayang adikuasa, atau membangun kapasitas untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang kembali diatur oleh kekuatan.===

Cimahi, 23 Januari 2026

Radhar Tribaskoro, lulusan Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad, Anggota Komite Eksekutif KAMI, Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air. ***