Catatan Denny JA: Menjelaskan Aksi Protes dan Kerusuhan 2025 Dari Lima Variabel

- Pengantar Buku: Lahirnya Generasi Rentan dan Keresahan Ekonomi di Balik Aksi Protes 2025

Oleh Denny JA

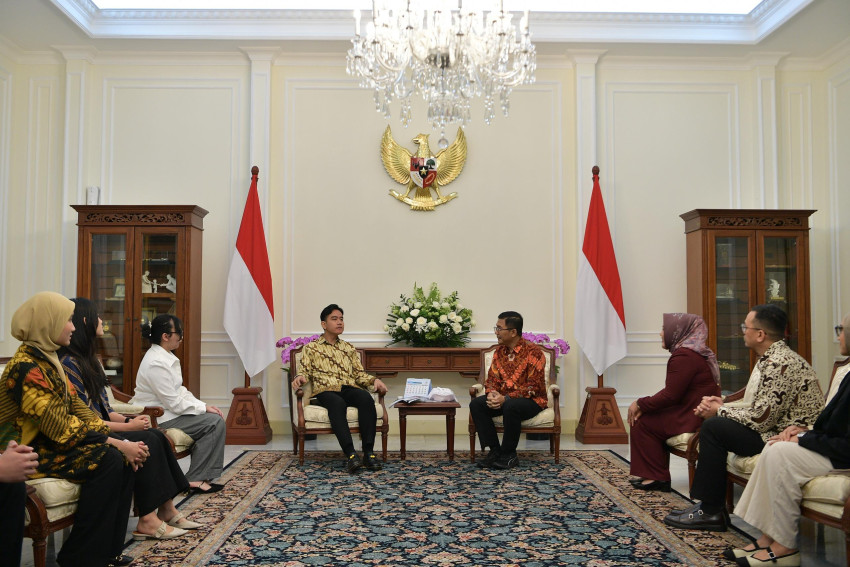

ORBITINDONESIA.COM - Bagaimana menjelaskan sebuah gelombang protes yang, dalam sekejap, menyebar ke seluruh negeri?

Tahun 2025, Indonesia berguncang. Aksi massa meletus di 107 titik, di 32 provinsi.

Di satu kota, kerumunan memadati alun-alun dengan poster dan nyanyian. Di kota lain, barikade berdiri, sirene meraung, dan langit malam memantulkan merah menyala.

Seakan seluruh nusantara menahan napas yang sama, lalu melepaskannya dalam satu teriakan panjang: cukup sudah.

Di Makassar, gedung DPRD provinsi tinggal kerangka hangus. Atap runtuh. Jendela berubah lubang gelap. Kursi-kursi sidang tinggal besi keropos.

Di depan bangunan itu, karangan bunga berjejer bukan sebagai tanda syukur, melainkan duka. Nama-nama orang biasa terikat pada pita.

Empat nyawa melayang—seorang staf DPRD, seorang aparatur kecamatan, seorang pengemudi ojek online, dan seorang warga yang terjebak kepungan api.

Asap hitam yang membubung menjelma simbol retaknya kontrak sosial antara rakyat dan negara.

Tuntutan keadilan tentang harga pangan yang mencekik, tentang kesenjangan yang kian dalam, dan tentang aparat yang dirasa tak adil, beralih arah. Ia berubah menjadi kobaran yang justru memakan korban dari mereka yang hendak dibela.

Pertanyaan pun mengendap, berat namun tak terelakkan. Mengapa protes yang lahir dari keresahan dapat menjelma kerusuhan yang menghancurkan dirinya sendiri?

Mampukah aksi protes ini memaksa pemerintah menulis ulang kontrak sosial baru, yang lebih demokratis, dan berkeadilan ekonomi?

Untuk menjawabnya, saya mengusulkan bingkai lima variabel:

(1) keresahan ekonomi,

(2) hadirnya generasi rentan,

(3) media sosial sebagai megafon,

(4) provokator yang menggeser arah,

(5) kebutuhan menulis ulang kontrak sosial.

Lima variabel ini bukan daftar yang beku. Mereka adalah simpul yang saling menarik. Pada momen tertentu, tegangannya memutuskan tali.

-000-

Sebelum menapaki lima variabel itu, mari menoleh sejenak ke cermin sejarah.

Revolusi Prancis 1789 kerap dianggap letusan tunggal ide besar. Peter McPhee, dalam The French Revolution, 1789–1799, menunjukkan sesuatu yang lebih subtil.

Revolusi lahir dari pertemuan tiga arus: krisis fiskal negara yang bangkrut, perubahan sosial yang tak terbendung, serta ide-ide pencerahan yang memberi bahasa untuk menamai ketidakadilan.

Saat ketiganya beresonansi, Bastille tidak sekadar diserbu. Legitimasi lama runtuh.

Namun McPhee juga mengingatkan sisi gelapnya. Janji kebebasan dibarengi kekerasan. Guillotine bekerja tanpa lelah. Perang saudara menyala di Vendée.

Revolusi menjadi janji sekaligus tragedi. Ia membuka gerbang modernitas sembari menorehkan luka panjang.

-000-

Namun untuk memahami kedalaman pelajaran Revolusi Prancis, kita perlu melihat detail yang sering luput.

Krisis fiskal bukan sekadar angka defisit. Negara Prancis waktu itu menanggung utang besar akibat perang tujuh tahun dan dukungan pada Revolusi Amerika. Kas kerajaan kosong.

Pajak ditarik semakin keras dari rakyat jelata, sementara kaum bangsawan menikmati hak istimewa untuk tidak membayar. Ketidakadilan fiskal ini melahirkan amarah yang tak terbendung.

Di pedesaan, para petani menanggung beban ganda. Gagal panen membuat harga roti melonjak tajam. Roti, makanan pokok rakyat, berubah menjadi simbol ketidakadilan.

Di kota, pengangguran meningkat. Buruh kehilangan pekerjaan. Rasa lapar menjelma bahasa universal yang menembus batas kelas sosial.

Di sisi lain, muncul kelas baru: kaum borjuis terdidik. Mereka memiliki uang, pendidikan, dan ambisi, tetapi tidak memiliki pengaruh politik sepadan.

Ketika kelas baru ini bersatu dengan penderitaan rakyat kecil, lahirlah aliansi berbahaya bagi rezim lama.

Ide-ide pencerahan menjadi bahan bakar intelektual. Rousseau menulis tentang kedaulatan rakyat.

Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Voltaire tentang kebebasan berpikir. Buku-buku itu beredar luas, memantik imajinasi baru: bahwa raja bukan pusat semesta, melainkan rakyat.

Pada 14 Juli 1789, rakyat Paris menyerbu Bastille. Itu bukan hanya penyerangan fisik. Itu adalah simbol. Benteng yang dianggap tak tergoyahkan runtuh di tangan rakyat jelata. Dari situlah lahir momen yang tak terbendung.

Namun euforia kebebasan cepat bertemu realitas pahit. Eksekusi massal melalui guillotine menciptakan teror baru.

Dalam upaya menegakkan keadilan, lahir ketidakadilan lain. Dalam janji persamaan, lahir pertumpahan darah. Revolusi menunjukkan wajah ganda: harapan dan horor, kebebasan dan kekerasan.

-000-

Indonesia 2025 tentu bukan Prancis 1789. Namun ritmenya serupa: ketika perut lapar, hati marah, dan pikiran tercerahkan bertemu, sejarah berbelok tajam.

Kini kita menambahkan dua simpul kontemporer. Media sosial sebagai akselerator. Provokator sebagai katalis. Dari sinilah lima variabel kita mengambil bentuk.

1. Keresahan Ekonomi sebagai Awal

Banyak hal bermula dari dapur rumah tangga. Dari harga beras yang naik saat gaji tetap. Dari sewa yang melambung. Dari tagihan listrik yang menegangkan. Dari minyak goreng yang tak lagi terjangkau.

Statistik menyebut inflasi atau pelemahan daya beli. Di meja makan, namanya kecemasan.

Ketika belanja bulanan habis seminggu lebih cepat. Ketika tabungan tipis dilalap biaya sekolah. Ketika cicilan menjadi jam pasir yang tak pernah berhenti. Orang tidak hanya menghitung uang. Mereka menghitung harapan.

Ekonomi yang seret tidak otomatis melahirkan kerusuhan. Namun akumulasi rasa tidak adil—segilintir tetap makmur, kesempatan tak merata, pajak terasa lebih berat bagi yang kecil—mengubah ketidaknyamanan menjadi kemarahan.

Sketsa ini sudah pernah tampak. Harga roti memanaskan Paris pada 1789. Seorang pedagang kaki lima di Tunisia membakar diri pada 2010 dan Arab Spring pun meledak.

Indonesia punya 1998 sebagai ingatan pahit ketika harga kebutuhan pokok melambung dan jalanan menjadi mimbar rakyat.

Yang membuat 2025 berbeda adalah ketidakpastian struktural yang berkepanjangan.

Pekerjaan makin fleksibel namun minim jaminan. Tekanan teknologi membuat keahlian usang lebih cepat. Ongkos hidup urban melesat.

Di lapis paling bawah, kerapuhan ekonomi rumah tangga bergeser dari statistik ke psikologi. Ketika dapur menjadi tempat krisis, jalanan menjadi tempat artikulasi.

-000-

2. Lahirnya Generasi Rentan: Kelas Prekariat

Di atas keresahan ekonomi, kita temukan generasi muda yang lahir di era digital. Mereka tumbuh bersama notifikasi, algoritma, dan layar ponsel, tetapi dewasa di dalam ekonomi yang rapuh.

Mereka terpelajar, cepat, dan kritis. Namun sekaligus rentan, lelah, dan skeptis.

Guy Standing menyebut kelompok ini sebagai kelas prekariat: sebuah kelas baru yang hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian.

Mereka tidak memiliki pekerjaan yang stabil, upah yang tetap, atau jaminan sosial yang memadai. Kehidupan mereka disusun oleh kontrak-kontrak jangka pendek, kerja serabutan, dan proyek lepas yang bisa habis kapan saja.

Mereka menguasai bahasa dunia baru—kode, desain, video pendek, meme—namun dunia lama menutup pintu. Upaya mereka untuk masuk ke ruang ekonomi formal sering terbentur tembok: syarat pengalaman, relasi sosial, atau akses modal yang tak dimiliki.

Slogan sinis yang beredar di media sosial, “you only live once, but you’re powerless”, bukan sekadar lelucon. Itu adalah perasaan kalah sebelum bertanding.

Seperti pengemudi ojek online yang terus terikat pada aplikasi, mereka hidup dalam ironi: bekerja keras setiap hari, tetapi selalu berada di ujung tanduk karena rating, algoritma, dan perubahan kebijakan perusahaan.

Di sinilah kerawanannya:

• Kerawanan ekonomi: tanpa gaji tetap, tanpa tabungan memadai, setiap hari bisa berubah menjadi krisis.

• Kerawanan sosial: tanpa jaringan dukungan, tanpa serikat yang kuat, mereka mudah disalahkan ketika marah atau dipuji sesaat ketika berprestasi.

• Kerawanan psikologis: krisis kesehatan mental menghantui; depresi dan kecemasan meningkat karena hidup di bawah tekanan perbandingan permanen di media sosial.

• Kerawanan politik: tidak punya daya tawar dalam sistem, suara mereka sering dianggap riuh sesaat lalu diredam.

Namun ironinya, generasi ini juga memegang potensi moral yang penting. Mereka sensitif pada ketidakadilan, berani bersuara, lebih egaliter terhadap perbedaan, dan mampu memobilisasi solidaritas lintas kota hanya dengan sebuah tagar.

Prekariat adalah kelas yang rapuh, tetapi juga kelas yang bisa menyalakan api perubahan. Kerentanan mereka bisa membakar, bisa juga menerangi.

Semuanya bergantung pada oksigen harapan yang disediakan negara, keluarga, dan komunitas.

-000-

3. Media Sosial sebagai Megafon Keresahan

Jika generasi rentan adalah bahan bakar emosional, media sosial adalah megafon dan pemantik. Di layar ponsel, keadilan bernegosiasi dengan algoritma.

Slogan “No Viral, No Justice” lahir dari pengalaman empiris. Banyak perkara berjalan lambat hingga viral mendorongnya ke meja pengambil keputusan.

Ada kebenaran yang terpendam di sudut kota, baru dianggap kebenaran publik setelah dilihat jutaan mata.

Media sosial mempercepat transmisi emosi. Video 15 detik mengalahkan laporan setebal 150 halaman. Empati sering menyalip akurasi. Amplifikasi kerap menenggelamkan verifikasi.

Di satu sisi, ini demokratisasi alat komunikasi. Mereka yang dulu tak punya mikrofon kini bisa berbicara.

Bahkan rakyat kecil dengan video sederhana yang menyentuh hati bisa mengubah arus percakapan nasional.

Tangisan seorang ibu kehilangan anaknya, keluhan seorang pedagang kecil, atau rekaman buram seorang sopir ojek yang diperlakukan tidak adil, dapat menembus tembok media arus utama.

Satu unggahan amatir, jika beresonansi dengan rasa keadilan, bisa memantik solidaritas luas dan memaksa negara menanggapi.

Di sisi lain, distorsi mudah muncul. Potongan informasi terlepas dari konteks. Hoaks berpakaian data. Disinformasi menyaru kebenaran.

Platform yang dirancang untuk keterlibatan cenderung mempromosikan yang memantik, bukan yang menenangkan.

Menolak media sosial bukan jawaban. Jalan yang lebih waras adalah menata etos baru.

Warga digital belajar mengarsip, memeriksa, menyanggah, menautkan bukti, dan menandai kesalahan. Jurnalisme warga dan komunitas verifikator tumbuh.

Gerakan damai membangun ritme: peta evakuasi, nomor bantuan hukum, protokol de-eskalasi.

Media sosial hanyalah alat. Mutunya bergantung pada tangan yang memegang dan aturan main yang melindungi yang rentan.

-000-

4. Hadirnya Provokator: Saat Arah Berbelok

Mengapa aksi damai—yang dimulai dengan nyanyian dan doa—dapat berbelok menjadi kerusuhan? Di sinilah variabel keempat bekerja: provokator.

Dalam literatur gerakan sosial, mereka disebut agent provocateur: individu atau kelompok yang menyusup dengan agenda tersembunyi. Mereka hadir bukan untuk memperjuangkan tuntutan rakyat, melainkan untuk mengubah arah.

Taktiknya mirip di banyak tempat dan zaman. Menyalakan api pertama dengan lemparan batu atau petasan atau bom molotov. Memancing balasan agar terjadi benturan fisik dengan aparat.

Mendistorsi narasi dengan merekam sebagian kejadian, memotong konteks, lalu menyebarkannya seolah-olah itulah wajah asli gerakan. Setelah itu, mereka lenyap dari kerumunan.

Motifnya berlapis. Ada motif ekonomi konflik: kerusuhan sebagai ladang laba bagi mereka yang diuntungkan oleh kekacauan.

Ada motif politik oportunistis: memperlemah legitimasi penguasa dengan menunggangi emosi massa, membuat aksi damai tampak sebagai ancaman keamanan nasional.

Bahkan ada kemungkinan infiltrasi aparat sendiri, yang sengaja mengurangi daya tarik moral protes dengan mendorongnya ke arah kekerasan, agar publik berbalik antipati.

Dan tentu ada motif nihilistik: sekadar membakar karena kehilangan kepercayaan pada tertib sosial.

Ketika provokasi bertemu kelelahan emosional di tengah massa, logika kolektif bergeser cepat. Seruan hati-hati tenggelam oleh adrenalin.

Dalam fase itu, aktor damai sering tersisih. Yang terdengar hanya bunyi kaca pecah, sirene meraung, dan pekik panik yang tak terkendali.

Membedakan aksi damai dari kerusuhan adalah tanggung jawab bersama. Di sisi warga, diperlukan marshal, kode etik aksi, jalur komunikasi cepat untuk menahan hoaks, serta pelatihan de-eskalasi.

Di sisi negara, diperlukan intelijen lapangan yang akurat, dialog, dan mediasi. Daya paksa hanya boleh menjadi pilihan terakhir.

Ketika negara gagal membedakan, akuntabilitas berubah menjadi represi. Ketika warga gagal membedakan, legitimasi berubah menjadi anarki.

Di Makassar, empat nyawa menjadi saksi: kecerobohan sekecil apa pun pada simpul ini bisa mengubah protes menjadi tragedi.

-000-

5. Menulis Ulang Kontrak Sosial

Ketika api padam, dua pekerjaan menunggu: meredakan luka hari ini dan mencegah luka serupa di masa depan.

Kontrak sosial baru bukan sekadar teks hukum, melainkan komitmen moral yang dibaca bersama oleh negara, pasar, dan masyarakat sipil.

Dalam jangka pendek, kontrak sosial berarti melindungi dapur rakyat. Harga pangan pokok harus dijaga tetap stabil.

Cadangan beras benar-benar siap digunakan ketika gejolak datang. Bantalan sosial harus tepat sasaran, menjangkau mereka yang paling rentan.

Akses kerja bermartabat harus dipastikan melalui pelatihan ulang, sertifikasi cepat, dan re-skilling terjangkau agar rakyat tidak ditinggalkan oleh transformasi digital.

Di ranah politik, akuntabilitas aparat menjadi syarat mutlak: pengawasan independen, mekanisme pengaduan sederhana, dan penggunaan kekuatan secara proporsional. Kekerasan oleh oknum tidak boleh ditutupi, melainkan dihukum terbuka.

Di ruang digital, komunikasi krisis pemerintah harus cepat, jernih, dan konsisten, dengan literasi publik yang menekan hoaks tanpa membungkam kritik.

Dalam jangka panjang, kontrak sosial harus berani mengikis akar ketidakadilan: oligarki.

Thomas Piketty menekankan distribusi kekayaan sistematis melalui pajak progresif—atas warisan, modal, dan akumulasi finansial.

Tanpa mekanisme ini, demokrasi akan terus dirongrong oleh segelintir pemilik modal besar.

Selain itu, demokrasi harus dilindungi dari dominasi uang. Transparansi pendanaan politik, pembatasan konflik kepentingan, serta regulasi ketat atas oligarki ekonomi menjadi fondasi.

Model koperasi, usaha sosial, dan kepemilikan publik atas sektor strategis perlu diperkuat, agar rakyat tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pemilik.

Kontrak sosial baru adalah jalan ganda: menenangkan keresahan rakyat hari ini sekaligus menyiapkan struktur adil untuk generasi esok.

Dengan cara itu, keadilan tidak lagi sekadar tuntutan di jalanan, melainkan napas keseharian bangsa.

-000-

Buku ini menghimpun esai-esai yang mencoba membaca protes dan kerusuhan 2025 tanpa menutup mata dan tanpa mengeraskan hati.

Ia tidak menawarkan jawaban tunggal, karena kenyataan jarang tunduk pada satu jawaban.

Ia menawarkan bingkai agar kita tidak tersesat dalam kebisingan hari ini dan dapat melihat pola: dari dapur ke jalan, dari layar ke lapangan, dari luka ke aturan, dari amarah ke akal sehat, dan dari pertarungan politik praktis ke gagasan pencerahan.

Pada akhirnya, sejarah selalu pulang pada pilihan moral. Kita bisa menatap reruntuhan sebagai alasan untuk takut. Atau menjadikannya undangan untuk berani.

Kita bisa membiarkan luka menjadi alibi dendam. Atau mengolahnya menjadi energi memperbaiki rumah bersama.

Jalan pertama tampak mudah karena mengikuti gravitasi kemarahan. Jalan kedua tampak berat karena menuntut kesabaran, imajinasi, dan kerja keras.

Namun hanya jalan kedua yang menjanjikan keberlanjutan.

Indonesia tidak dilahirkan sekali. Indonesia dilahirkan berulang-ulang—setiap kali warganya memilih keberanian yang jernih alih-alih ketakutan yang gaduh.

Dari Makassar, dari Jakarta, dari kota-kota kecil yang tak disebut di berita, suara yang paling pelan menunggu didengar: suara ibu yang menghitung belanja, suara ayah yang mencari tambahan shift, suara anak muda yang menunda mimpi, suara tetangga yang menahan cemas.

Mendengar adalah awal dari memerintah dengan benar. Mendengar adalah awal dari menjadi warga yang dewasa.

-000-

Menutup pengantar ini, saya memilih kalimat yang lama bergaung namun selalu menemukan makna baru pada tiap zaman.

Victor Hugo menulis, “You can resist an invading army; you cannot resist an idea whose time has come.”

Bagi kita hari ini, gagasan yang waktunya telah tiba bukanlah kekacauan, melainkan kontrak sosial yang adil. Bukan amarah yang tak berbatas, melainkan keberanian yang bertanggung jawab.

Bukan kebisuan yang takut, melainkan dialog yang tegas dan jujur. Jika itu yang kita pilih, Indonesia 2025 akan tercatat bukan sebagai tahun luka semata, melainkan sebagai tahun pembelajaran—tahun ketika bangsa ini memutuskan untuk tercerahkan.*

Jakarta, 20 September 2025

REFERENSI

• McPhee, Peter. The French Revolution, 1789–1799. Oxford University Press, 2002.

• Tufekci, Zeynep. Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. Yale University Press, 2017.

-000-

Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World

https://www.facebook.com/share/p/1D9xMBrYaD/?mibextid=wwXIfr ***

.jpeg)