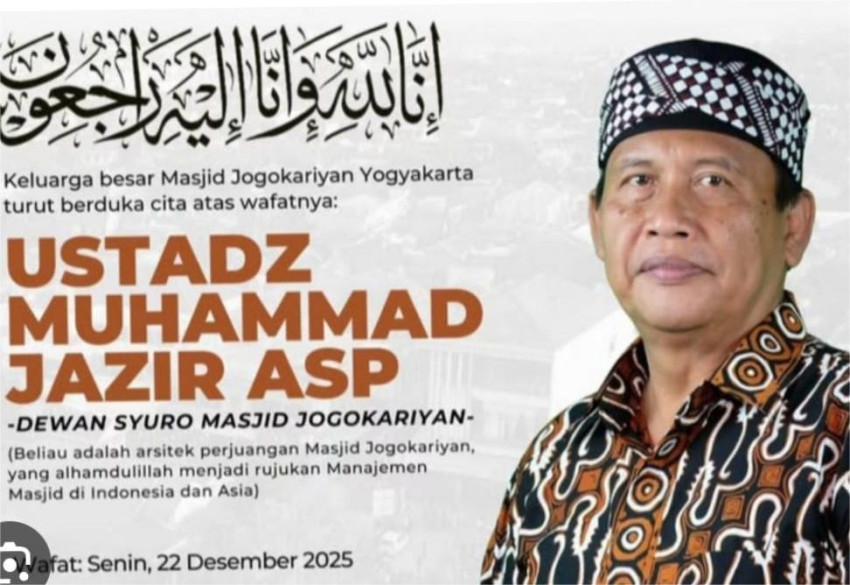

In Memoriam M. Jazir ASP: Jazir ASP dan Masjid Rumah Cinta

Oleh Syaefudin Simon, Kolumnis Satupena Jakarta

ORBITINDONESIA.COM - Pada 22 Desember 2025, Yogyakarta kehilangan satu sosok yang dalam diam telah mengubah cara kita memaknai masjid. KH. Muhammad Jazir ASP wafat, meninggalkan jejak yang tak berhenti di batu nisan, melainkan hidup dalam denyut Masjid Jogokaryan—masjid yang ia rawat bukan hanya dengan doa, tetapi dengan keberanian berpikir dan keberpihakan pada umat.

Jazir—demikian ia akrab disapa—bukan ulama yang gemar mengedepankan retorika yang menggebu-gebu dengan ilusi meraih kekuasaan yang mengatur bumi dan manusia. Ia memilih jalan yang lebih sunyi sekaligus lebih sulit: membuktikan gagasannya melalui kerja nyata.

Di tangannya, masjid tidak dibiarkan menjadi bangunan ritual yang hidup hanya lima waktu, lalu kembali sepi dan terkunci. Masjid ia hidupkan sebagai pusat kehidupan.

Masjid Jogokaryan di bawah kepemimpinan Jazir menjelma menjadi proyek percontohan nasional. Ia menghadirkan kembali gambaran masjid sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW di Madinah: tempat ibadah dan pengajian, pusat pendidikan, simpul ekonomi umat, ruang komunikasi sosial, pusat kebudayaan, serta rumah aman bagi mereka yang terpinggirkan.

Bagi Jazir, masjid bukan sekadar tempat sujud dan zikir. Masjid adalah ruang pembelajaran sosial. Di sanalah anak muda belajar memimpin, pedagang kecil belajar mandiri, warga belajar berbagi, dan mereka yang terpinggirkan menemukan kembali martabatnya. Ia menolak gagasan bahwa masjid harus steril dari urusan dunia. Justru di sanalah iman diuji—apakah ia mampu menjelma menjadi keadilan sosial.

Prinsip pengelolaan Masjid Jogokaryan terkenal sederhana, tetapi mengandung keberanian moral. Kas masjid boleh kosong di akhir bulan—bukan karena kekurangan, melainkan karena dana masjid harus beredar dan kembali kepada jamaah.

Uang masjid bukan untuk ditimbun, melainkan untuk menghidupkan. Jamaah bukan objek donasi, melainkan subjek peradaban.

Apa yang dilakukan Jazir sejatinya adalah menghidupkan kembali tradisi lama Islam yang pernah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam catatan sejarah, Umar menjadikan masjid sebagai rumah orang-orang miskin. Masjid bukan hanya tempat shalat, melainkan ruang pemulihan: tempat orang lapar makan, orang terlilit utang dibebaskan, dan mereka yang tersisih dipulihkan martabatnya.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, masjid menjadi simpul distribusi keadilan. Dari sanalah ekonomi umat diberdayakan, bukan melalui kemewahan istana, melainkan lewat amanah dan kesederhanaan. Sejarah bahkan mencatat, pada masa itu hampir tak ditemukan mustahik zakat karena kebutuhan dasar rakyat telah terpenuhi.

Jazir ASP menapaki jejak tersebut di tengah zaman yang jauh lebih bising, terfragmentasi, dan sarat politik identitas. Ia menjawab tantangan itu bukan dengan slogan atau retorika ideologis, melainkan dengan keteladanan. Masjid Jogokaryan berbicara melalui kerja nyata, bukan melalui klaim kebenaran.

Wafatnya Jazir juga datang di tengah ironi kehidupan beragama kita hari ini. Di berbagai tempat, justru bermunculan apa yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai masjid dhiror—masjid yang kehilangan ruh pengabdian dan berubah menjadi alat kepentingan sempit.

Masjid-masjid semacam ini berdiri megah secara fisik, tetapi miskin kedalaman spiritual. Mimbar-mimbarnya kerap dipenuhi ujaran kebencian, khutbah-khutbahnya dipersempit menjadi propaganda politik, dan ayat-ayat suci direduksi menjadi legitimasi eksklusi sosial.

Alih-alih menjadi rumah bersama, masjid dijadikan pos ideologi dan ruang pertarungan simbolik.

Di sana, iman dipersempit menjadi identitas, bukan akhlak. Kesalehan diukur dari keseragaman sikap politik, bukan dari kejujuran, empati, dan kepedulian sosial. Masjid kehilangan fungsinya sebagai ruang teduh; ia berubah menjadi arena polarisasi.

Sejarah telah memberi peringatan keras: masjid dhiror bukan soal bangunan, melainkan niat yang bengkok. Ia lahir ketika agama diperalat untuk kekuasaan, ketika Tuhan dijadikan alat pembenaran, dan ketika umat diperlakukan sebagai massa, bukan manusia yang dimuliakan.

Di titik inilah legacy Jazir menjadi kian relevan. Ia menunjukkan bahwa masjid yang sejati tidak pernah merasa terancam oleh perbedaan. Masjid sejati justru tumbuh dari keterbukaan, dari keberanian mendengar, dan dari kesediaan merangkul mereka yang terluka oleh ketidakadilan sosial.

Pada akhirnya, seperti diingatkan para sufi, masjid sejati bukan semata bangunan dari batu dan kayu. Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa masjid paling hakiki adalah hati manusia yang bersih dari kebencian dan kesombongan.

Apa artinya membangun banyak masjid jika hati masih menjadi rumah bagi amarah dan prasangka? Apa gunanya azan menggema jika ia tidak memanggil manusia untuk jujur dan berbelas kasih?

Bagi Rumi, sujud terdalam bukan hanya di lantai marmer, melainkan ketika ego runtuh dan cinta kepada sesama tumbuh. Di sanalah masjid menemukan maknanya yang paling sunyi sekaligus paling agung: ketika ia hidup di hati manusia yang suci.

Sosok KH. Muhammad Jazir ASP tidak hanya "membuka" satu bab penting dalam perjalanan masjid di Indonesia yang defisit ruh kemanusiaan, tapi sekaligus membuka harapan baru: menjadikan masjid sebagai "pusat kemanusiaan" universal.

Ustad Jazir telah menunjukkan bahwa masjid dapat kembali menjadi ruang pemulihan, bukan sekadar simbol; menjadi rumah bersama, bukan panggung pertarungan. Masjid adalah tempat rahmat Tuhan mewujud dalam kehidupan manusia.

Akhirnya kita berdoa: Semoga kepergian Ustad Jazir tidak berhenti sebagai duka, melainkan menjelma menjadi kesadaran. Semoga dari keteladanan yang ia tinggalkan, akan lahir Jazir-Jazir baru di tengah umat.

Yaitu mereka yang tulus bekerja, mereka yang memimpin dengan rendah hati, dan mereka yang memelihara masjid dengan setia pada panggilan utamanya: Menjadikan Masjid sebagai Rumah Cinta bagi Kemanusiaan.***